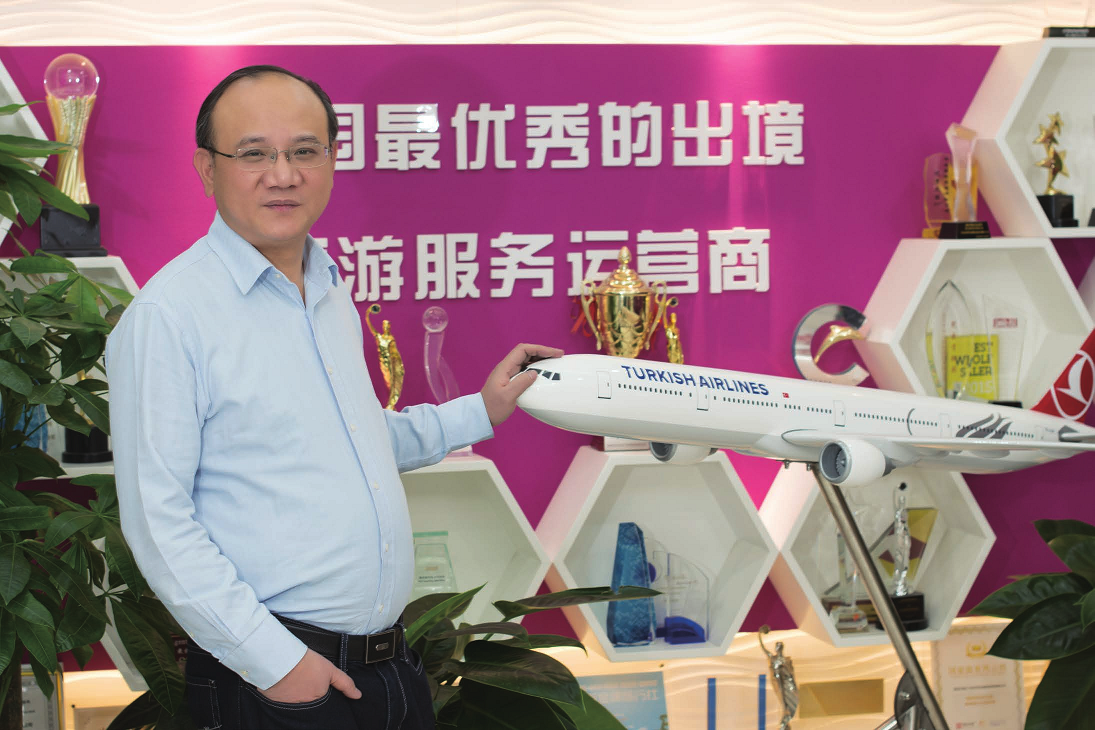

现在东南亚的产品还没正式上线,团队正在搭建中。华程国旅集团总裁何勇透露,2015年原华远国旅内部做了一次减法,将原本的东南亚短线、日韩线、中东非等不具备资源优势的线路市场全部砍掉。

但彼时的东南亚及日韩市场,恰恰是出境游最为热门的目的地。即使到了今天,东南亚区域依然是出境旅游毫无疑问的主角,也因此这一市场的竞争环境比其他出境游市场更为恶劣,不合理低价游甚至游客安全问题常常见诸报端。过去一年中,暑期旅游旺季曾出现东南亚组团游价格跳水情况。有媒体报道,大量指向东南亚目的地的包机和资源买进,让东南亚的旅游产品库存高企,旅行社为了回本而低价甩单的情况屡见不鲜。

华程国旅集团此时掘金东南亚市场会再起波澜吗?

东南亚市场 尚未满座

在我的逻辑里面,除非这个行当已经消失了,或者判断它未来一段时间内会消失,否则做一件事情就没有早晚之分。关键是想明白要做什么、怎么做?如果这两件事情明确了,我认为华程国旅集团进入东南亚市场,可以不落伍或者能够领先市场半步,那么依然能找到适合于我们的市场定位。心无旁骛,看淡他人的不认同,折射出何勇先生对现今出境市场的认识和理解。

在东南亚市场,我们最熟悉的就是999、1999,暑期价格卖到2999好像已经非常不错了。前段时间我看到最便宜的还有一元起订,只要你交一块钱就可以出国游。这是特殊环境下的产物,整个市场其实会被类似的产品严重破坏。

正所谓水涨船高,中国人出境游的总量在逐年增加,而东盟国家作为中国近邻,许多国家不是与中国陆地接壤就是隔海相望,地理空间距离上的近便,使得许多中国游客将自己的初次海外游选择在了东南亚国家。此外,随着近年来中国一带一路倡议得到东盟国家的广泛响应,中国周边局势趋于稳定向好,越南、菲律宾等国也加大了针对中国游客的推广力度。中国游客有望在今后一定时期内继续在东南亚国家旅游行业中占据主要客源。

正常来说,东南亚旅游的幸福指数,客户体验感应该是非常好的。华程国旅集团此时投入精力,即使说需要摸索,都是值得的。因为这个市场足够大,客户的需求并没有得到充分的满足。

我跟团队说,在未来的2-3年,不要求你们去创造某一市场,而是你们怎么去看待这个市场上客户的需求?有哪些需求没有得到满足,然后对应的是去大胆开拓、试错。创造需求可能要整个行业来推动,我们需要先一步一步摸索。

在C端市场,用户虽然众多,但是他们在产品端,却是以统计数据的面孔出现的,他们的需求满足,是以概率方式呈现的;而在B端市场,每一个用户,都是一个个具体的个体,如果要做他们的生意,再小的需求,也必须100%地去满足。

我跟董事长郭总有个共识:当资源不足以支撑我们什么业务都做的时候,就聚焦在某个有足够发展空间的细分市场,努力深耕做到最好,也就是我们常和管理团队提起的前三战略。做旅游,人力资源很重要,管理团队的时间和精力是最为宝贵的资源。核心的逻辑就是一个,当资源不足的时候,就先集中精力把一件事情做好。

就像老说战略的问题,看到一个机会,扑上去。看到另一个机会,再扑上去。每天都在努力工作,但回头一看, 多个方向上布局各种产品,彼此不能借力,也没办法真正在单点上聚焦。所以现在我们往回看,为什么当时先做减法,砍掉了很多部门,像是邮轮、日本、东南亚,还有中东非、澳洲、美洲,砍掉的过程中我们也在陆续重建。 当一个板块已经做得不错的时候,我们再去做相关经验的复制,让我们可以较为从容的去为未来布局。就像欧洲业务,做到全国单体第一的时候,我们开始重建日本线。

做好当下即是未来

即使是作为四大欧洲出境游批发商之一,华程国旅集团也同样面临着上游资源方不断缩减渠道流程步骤,从根本上推动零售商的分化,大的零售商四处扩张,同时向上游延伸,囊括自主品牌,号令江湖,在区域精耕之下的跨区域扩张的时代大考。

如果我们只看某个地方去了多少人,总量多少,这样看起来批发商的成长空间相对偏小,但对于一些细分市场,我认为会有10%以上的增长。

反过来看,为什么大家普遍感到市场不好做?比如说日本的东阪六天或者七天,已经卖了十几年了,以前市场上可能80%的产品就是东阪,但客户更多的需求没有得到充分释放,那就会造成什么现象?东阪的市场确实没有增长空间。而且这些客户想去其他地方,但你没有相匹配的产品,结果就是分流成自由行或机酒订单。

对于C端而言,好的产品,再结合强大的流量和运营, 足以让客人蜂拥聚拢。欧美的成熟市场如果保持2%的增长,大家都会认为这已经是非常景气的年份,我们的一线城市市场,虽然不会像以前每年保持20%、30%的增长, 但依然有增长空间。就像中国的经济,当有10%的增长速度,胆子大点的人都能挣钱。现在是5%~6%甚至进一步下行这样的增长,大家就觉得遇到困境了。

业务下滑,流量见顶这些外因,在何勇先生看来只是表象,也许残酷的竞争让人变得练达,能使人一眼看穿掩盖在种种迷雾下的真实。何勇认为,真正的挑战,还是企业自身。

即便是GDP5%-6%的增长也不是问题,主要是看我们自身。旅游增长将长期高于GDP增长,同时相对二三四线城市的增长速度,确实会比一线城市要快。单从出行总量来说,增长速度就会更快一些。就像十年前的市场,某个热点引爆,大家一窝蜂扎堆去到一个目的地,这种短期需求的总体成长速度肯定会比一线市场更快。

过去的一年中,行业感受到中国经济遇到的各种冲击: 中美贸易摩擦、经济增长回落、股市下跌,身处其中的企业往往懵懂不知,唯有焦虑和担忧,只怕一夜之间沧海桑田。

当中国经济不确定性加大的时候,大家对未来的信心不足,消费者在需求上就会有一定控制,但市场上的供应量却在不断加大。当供需关系不匹配的时候就面临着一个囚徒困境,比如说市场上本身需求不足,但供应量大,整个行业又没有一些自我约束、缺乏自我认知,都想着我能比你少损失一点,或者我能比你跑得快一点,我就是赢家。最后的结果就是去年下半年的集体雪崩。如果把时间线稍微拉长,从中长期来看,我认为这不是太大的影响。

据何勇先生介绍,2018年,华程国旅集团营业规模实现了近30%的增长,达到了当年年初预期。市场不好的时候,正是行业自我修复的时候。这时候如果我们内部基础建设能够做好,当市场恢复的时候,我们可能跑得更快一些;第二,对于客户的需求,表面看起来比较匹配长尾理论,但并不是真实的客户需求。我们的同行包括我们自己,是不是能够更理性,借助有效资源挖掘客户的真实需求,生产出匹配度相对比较高的产品,满足客户越来越分散的需求,这可能就是未来整个行业的机会。

剧变的市场

唯一可以超越变化的是长远规划

而非机会主义

我接触旅游行业十几年,如果你非要说最冷的时候, 还有比非典时的生意更差吗?我们把增长曲线做一个线性回归,五年以后再来看,可能增长的速率会比过去十年慢一些,但不会慢太多。

核心点是说任何一家企业在对未来的预判上要有定力,要保持企业的张力,然后找寻内在的力量。不要因为短期市场问题,就把自己打趴下了。就像说自由行是大势所趋,传统旅行社如何如何。自由行需要巨大的流量和海量碎片化的资源体系作支撑,国内目前还是几家在线企业比较有空间。而我们擅长的还是服务,像半自助就是带有服务的自由行,有自由活动,也有大家在一起跟团走的行程,我认为会更适合现阶段大部分同行。

曾被并称为出境游三驾马车的众信、凯撒与华程, 如今的变数有点大。众信旅游在2007年正式布局零售市场,去年上半年,众信出境游零售业务实现收入8.99亿 元,同比增长16.87%,毛利率为17.33%,较上年同期提高2.25%。未来众信将持续加快零售市场拓展,到今年底将完成1000家线下门店布局。凯撒旅游则在2015年底密集加码零售端布局,从北京到全国,逐步建立起批零一体化的全国分销体系。而批发零售一体,线上线下结合的业务模式也被认为是行业的发展趋势。

对此,何勇表示,做不做批零一体,各有各的看法, 存在即合理。每个人的能力和精力都是有限的,作为管理者,你永远会觉得资源不够。华程在现阶段,就是定位产品运营商,把我们擅长的做好。

传统的企业管理理论认为:一个企业应该坚守本业, 企业的成功基于自己的竞争优势。而我们之所以会在意风口、在意红利,是因为我们忘了最需要定义的其实是企业的意义与价值。

我们现在在做的事,我认为并没有做得特别好,可能只是在某一方面做得比部分同行好一点。你说胸怀全球, 没有哪一家C端企业能做到。所以从专业化分工的角度来说,排除技术上可能出现的颠覆性革命,产销分离至少在 未来的5到10年依然是必然存在的一个局面。从互联网思维的角度说,去中心化可能体现在零售端。特别是线下平台,你要建立特别高的壁垒,比如说五个人、十来个这样的小团队作战,这样的小团队理论上是不具备产品生产能力的。而且从华程国旅集团现有资源看,我也不认为目前华程国旅集团能把零售业务做好。既然不擅长,那干脆不做。

从整个公司的发展方向来说,华程国旅集团还是一个轻资产公司,除非有特别好的机会,否则我们不会考虑在重资产上投入精力,现阶段还是把我们该做的事情做好。何勇认为,所有的问题并不是行业的好坏,核心在于企业是否回归市场,顾客要的价值是不是创造出来了。

产业互联网赛道是一场持久战,绝不是闪电战。饭要一口一口的吃,我经常和团队说,要有愿景,要有激情, 要脚踏实地。人定胜天只是一个愿景,我们不能把毛主席的革命乐观主义精神指导在实际行动上。我也不需要给资本市场去讲什么故事,判断风口、红利或是所谓的商机, 这仅仅是机会主义者。华程国旅集团注重的是坚守企业价值能够符合长期发展利益。

心有定见,温恭而又强大,这是何勇先生跟其他企业家相比最大的不同。真正好的企业家是非博弈性的,是创造价值的企业家,每天要打造护城河,要深挖墙、广积粮, 处处把主动权放在自己手上,细流汇成江海。